Die Wiederentdeckung der Festung Dresden

1831 war der Abriss der Festung Dresden, in der Fachsprache Demolition genannt, beendet. Auf Altstädter Seite blieben die lange Elbfront der Brühlschen Terrasse und das Moritzmonument am heutigen Rathenauplatz erhalten. Je mehr Zeit verging, umso mehr verschwand die Festung aus dem Bewusstsein. Das Moritzmonument war eines von etlichen Denkmälern früherer Herrscher. Auf der Brühlschen Terrasse trafen die Einheimischen Gäste aus Nah und Fern, sie wurde der „Balkon Europas“. Man genoss die Aussicht und wer es sich leisten konnte, speiste im Belvedere oder Cafe Reale. Im Doublettensaal fanden ständig wechselnde Kunstausstellungen statt.

Wenn im Stadtkern etwas gebaut werden sollte, dann störte die Festung immer wieder. Aus Sparsamkeitsgründen war das Mauerwerk nur bis zwei Ellen (reichlich einen Meter) unter den neuen Geländehorizont abgebrochen worden. Schon beim Bau des Postgebäudes 1830-32 am später nach ihm benannten Platz, musste man sich mit Festungsmauern auseinandersetzen.

Im September 1869 brannte das erste von Gottfried Semper entworfene Hoftheater ab. Der Bau des neuen Gebäudes, heute als Semperoper bekannt, begann 1871, ein Stück nordwestlich vom Standort seines Vorgängers. Dort steckten noch die Mauern der Bastion Sol im Boden. Um sie zu sprengen, nutzte man in Dresden zum ersten Mal Dynamit. Dabei über die Absperrung fliegende Steinbrocken waren damals interessanter als die Festungsgeschichte.

Dresdner Nachrichten 1871

Dresdner Nachrichten 1871

Zum Neubau eines Festungsteils kam es 25 Jahre später. 1896 fand eine Ausstellung des sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes in Dresden statt. Dafür wurden auf einem Freigelände (der heute sogenannten Cocker-Wiese) ein Dorf und eine „alte Stadt“ mit einigen altertümlichen Gebäuden errichtet. Neben einem Stück mittelalterlicher Stadtbefestigung waren auch eine Bastion, mit einem kleinen Renaissance-Belvedere darauf, und ein Festungstor, dem Wilsdruffer Tor nachempfunden, entstanden. Nach einem Sommer verschwand das alles wieder.

Die alte Stadt 1896

Die alte Stadt 1896

Die selbstbewusste Bürgerschaft Dresdens begann 1905 endlich mit dem Bau eines dringend benötigten großen und repräsentativen Rathauses. Dafür wurde ein kleines Stadtviertel abgerissen und auf dem zukünftigen Rathausplatz Gebäude und darunter befindliche Festungsteile durch Sprengungen in wochenlanger Arbeit beseitigt.

Bei der Demolition der Festung waren die Kasematten der Bastion Merkur auf Wunsch der Grundstückseigentümer als Lagerräume erhalten geblieben. 1927/28 erfolgte der Abbruch dieser noch vorhandener Teile der Festung als Notstandsarbeit. Einzelne Vereine boten für ihre Mitglieder Führungen durch die Bastionsreste an, über die verschiedene Zeitungen berichteten. Damit war die Festung für einige Monate in der Öffentlichkeit präsent. Der Direktor des Stadtmuseums, Dr. Karl Großmann, stellte damals die Frage: „Wann wird einmal das große umfassende Werk über die Befestigungen Dresdens geschrieben?“

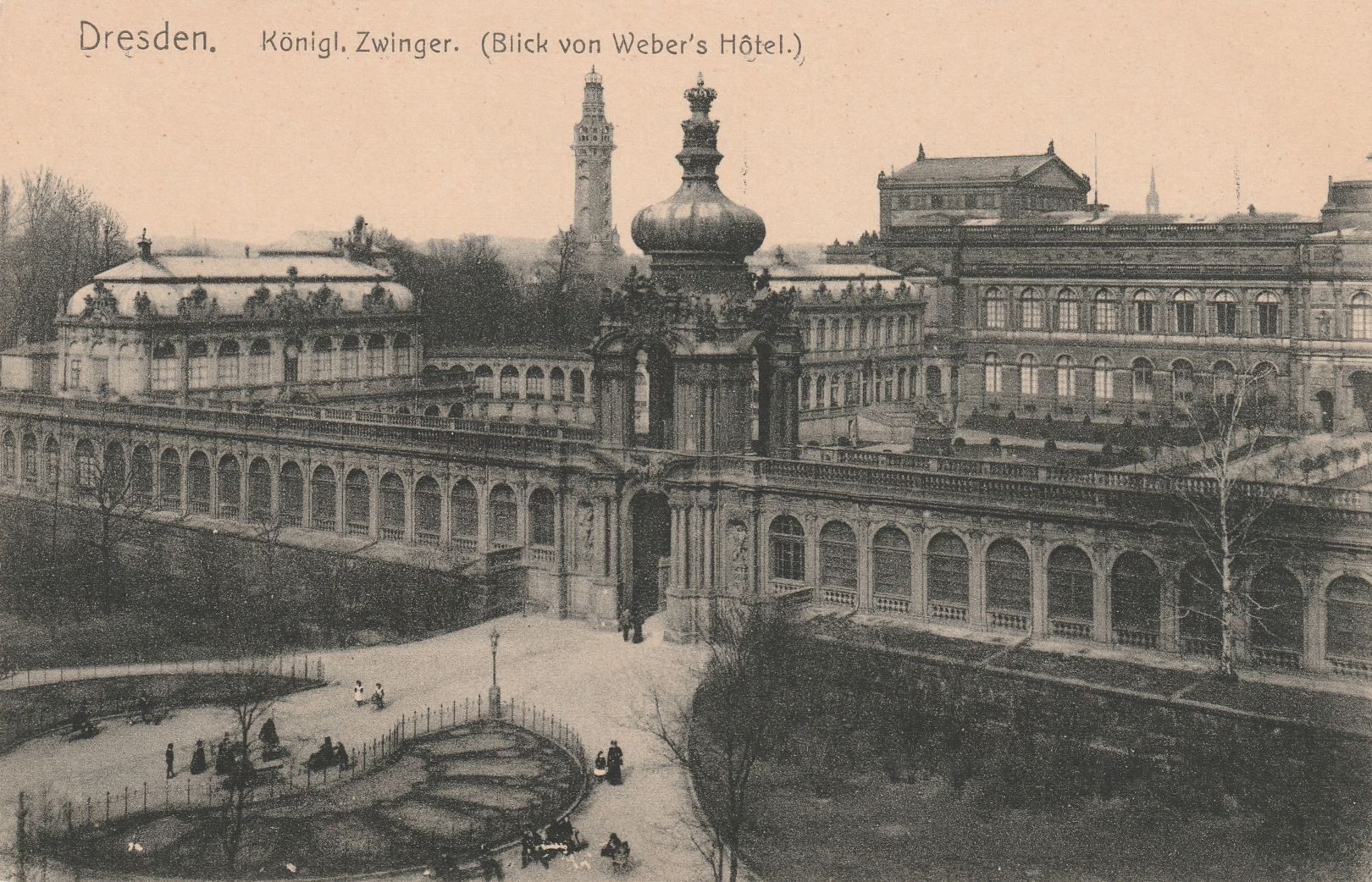

Während der umfassenden Zwingersanierung unter Leitung von Hubert Ermisch wurde 1929 der zwischen 1812 und 1827 zugeschüttete Graben am Zwinger wieder freigelegt. Ziel war die Herstellung der ursprünglichen Ansicht von Kronentor und Langgalerien. Die geplante Verbindung des Zwingerteichs mit dem Graben fiel dem Geldmangel zum Opfer, die Weltwirtschaftskrise hatte begonnen.

Park vor dem Kronentor

Park vor dem Kronentor

Der Festungsgraben wurde 1929 wieder hergestellt

Der Festungsgraben wurde 1929 wieder hergestellt

Forschungen benötigten nicht so viel Geld. Nach 1930 beschäftigte sich der Denkmalpfleger Walter Bachmann mit einzelnen Teilen der Festung und veröffentlichte seine Ergebnisse. Der Vorstand des Landbauamtes Heinrich Koch machte die Festung zu seinem Hobby und arbeitete alle Informationen aus alten Plänen und den bis dahin gemachten Funden mit Hilfe von Katasterplänen in den damals aktuellen Stadtplan ein. Der sogenannte Koch-Plan wurde bis heute immer wieder in Veröffentlichungen genutzt.

Ab 1965 waren drei Gruppen ehrenamtlicher Denkmalpfleger unter Leitung von Karlfried Apostel, Hans von Bobrowicz und Dieter Zatzkowski im Bereich der Venusbastion tätig. Ausgelöst wurde das durch Umlagerung von nach dem Krieg geborgenen Architekturfragmenten aus dem Palais im Großen Garten in die Kasematten. Damals erfolgten Arbeiten im Ziegeltor und den angrenzenden Räumen, im und vor dem Bärenzwinger und in den daneben befindlichen Teilen der Bastion Hasenberg.

Im Ziegeltor 1965

Im Ziegeltor 1965

Begonnen haben die Aktivitäten jeweils mit dem Wegräumen von Gerümpel und der Beseitigung von Schutt. In den nächsten Jahren wurden an verschiedenen Stellen Ausgrabungen mit interessanten Ergebnissen durchgeführt und einige kleinere Räume komplett von Verschüttungen befreit. Wie man der Presse entnehmen konnte, gab es 1966 in der Stadtverwaltung Ideen für ein Theater im Ziegeltor. Das war, wie sich später zeigen sollte, offensichtlich nur ein Strohfeuer.

1966 begannen Baustudenten der TU Dresden mit der Schaffung eines Klubs im Bärenzwinger. Sie entfernten zuerst Einbauten im gesamten Bereich. Danach wurde der Hof neugestaltet und anschließend die angrenzenden Räume umfassend umgebaut und für einen Klubbetrieb ausgestattet.

Bärenzwinger 1965

Bärenzwinger 1965

Bärenzwinger 1965

Bärenzwinger 1965

Für alle, die damals in der Venusbastion arbeiteten, war der Juni 1967 ein wichtiger Termin. Vom 16. – 18. Juni 1967 fanden die Arbeiterfestspiele im Bezirk Dresden statt. Das war ein staatliches Kulturfestival für organisierte Amateure, das jährlich in einem anderen der damals 15 Bezirke der DDR veranstaltet wurde.

Die Studenten weihten aus diesem Anlass den neugestalteten Hof des Bärenzwingers mit Tanzfläche und Bühne ein. Die selbst entworfenen Pläne für den weiteren Ausbau wurden vorgestellt.

Das Ziegeltor erlebte einen riesigen Besucherandrang. Zum ersten Mal war es in größerem Rahmen zugängig. An drei Tagen wurden etliche Führungen für offiziell je 15 Personen angeboten. Da diese Begrenzung nicht eingehalten wurde, hatten an Ende mehr als 1700 Leute die Anlage gesehen.

Andrang am Ziegeltor 1967

Andrang am Ziegeltor 1967

Um das Ganze dem kulturellen Anspruch der Arbeiterfestspiele anzupassen, wurde neben dem Tor mit seinen interessanten festungstechnischen Einzelheiten und sehr vielen Ausgrabungsfunden auch eine nachgebildete „Alchimistenküche“ gezeigt. Zur Erläuterung hieß es, dass alle alten Fürsten Alchimisten beschäftigten, die meist in verborgenen Gewölben experimentierten.

Alchimistenküche 1967

Alchimistenküche 1967

Doch schon bald sollte die Freude über diesen Erfolg getrübt werden. Schon im September machte die Stadtverwaltung erste Aussagen, dass nun die Arbeiten abgeschlossen wären.

Im Februar 1968 wurde es ernst. In gleichlautenden Schreiben an die drei Leiter wurden die Gruppen zum Beenden der Arbeiten und Abgabe der Schlüssel für den Bereich des Ziegeltores aufgefordert. Damit war dort Schluss und die Beteiligten suchten sich andere Betätigungsfelder.

Im Studentenklub Bärenzwinger dagegen konnten im Juni 1968 die ausgebauten Räume eingeweiht werden, worauf der Betrieb aufgenommen wurden. Der Klub war in den folgenden Jahren eine große Attraktion und das Reinkommen nicht leicht.

Durch gute Kontakte zum Studentenklub setzte die Gruppe von Bobrowicz in den angrenzenden Räumen der Bastion Hasenberg ihre Arbeit fort. Ihr Leiter hatte die Abgabe des Schlüssels für das Ziegeltor längere Zeit herausgezögert und machte dort und später im Bereich Hasenberg Führungen für Arbeitskollektive aus volkseigenen Betrieben und staatlichen Einrichtungen.

In den Jahren 1970/71 wurde der Pirnaische Platz zu einer gigantischen Kreuzung mit getrennten mehrspurigen Fahrbahnen und separaten Straßenbahntrassen umgestaltet. Darunter sollte ein langer Fußgängertunnel verlaufen. Bei dessen Bau wurden Reste des Pirnaischen Tores freigelegt und kurz darauf auch die äußere Grabenmauer, die Kontreskarpe, durchbrochen. Teile des Tores wurden sichergestellt und die Lage der Kontreskarpe in der Tunnelwand markiert. Der Tunnel wurde 2006 gesperrt und später verfüllt.

Die Gruppe unter Leitung von Hans von Borbowicz führte in den 1970er Jahren in der Neustadt vor dem Beginn des Wiederaufbaus an der Hauptstraße Ausgrabungen durch und legte dabei Festungsreste aus dem 16. Jahrhundert frei.

in den 1980er Jahren kam es vor dem Ausbau der großen Tonne am Bärenzwinger für den gleichnamigen Klub noch einmal zu Forschungsarbeiten ehrenamtlicher Kräfte in diesem Bereich. 1986 vergrößerte sich der Bärenzwinger dann räumlich.

Im März 1990 wurde bei Bauarbeiten im Bereich des Ziegeltores unter der Brühlschen Terrasse ein verschütteter Brückenbogen entdeckt. Wenige Tage später begannen Freiwillige dort mit der Freilegung und haben in mehrjähriger Tätigkeit in diesem Bereich die Arbeiten ihrer Vorgänger aus den 1960er Jahren fortgesetzt und erfolgreich zum Abschluss gebracht.

Ausgrabung der Brücke vor dem Ziegeltor 1990

Ausgrabung der Brücke vor dem Ziegeltor 1990

Schon ab Oktober konnten das Ziegeltor und die ersten umliegenden Räume bei regelmäßigen öffentlichen Führungen besichtigt werden. Die Unterstützung zuerst der Landeshauptstadt und danach des Freistaates durch Bauarbeiten und später die Einrichtung eines ständigen Besucherbetriebes waren für die endgültige Einbeziehung der Festung in das Geschichtsbewusstsein der Stadt und die Reihe der Touristenziele wichtig. Näheres erfahren Sie hier unter„Über uns/Wiederentdeckung der Festung“.

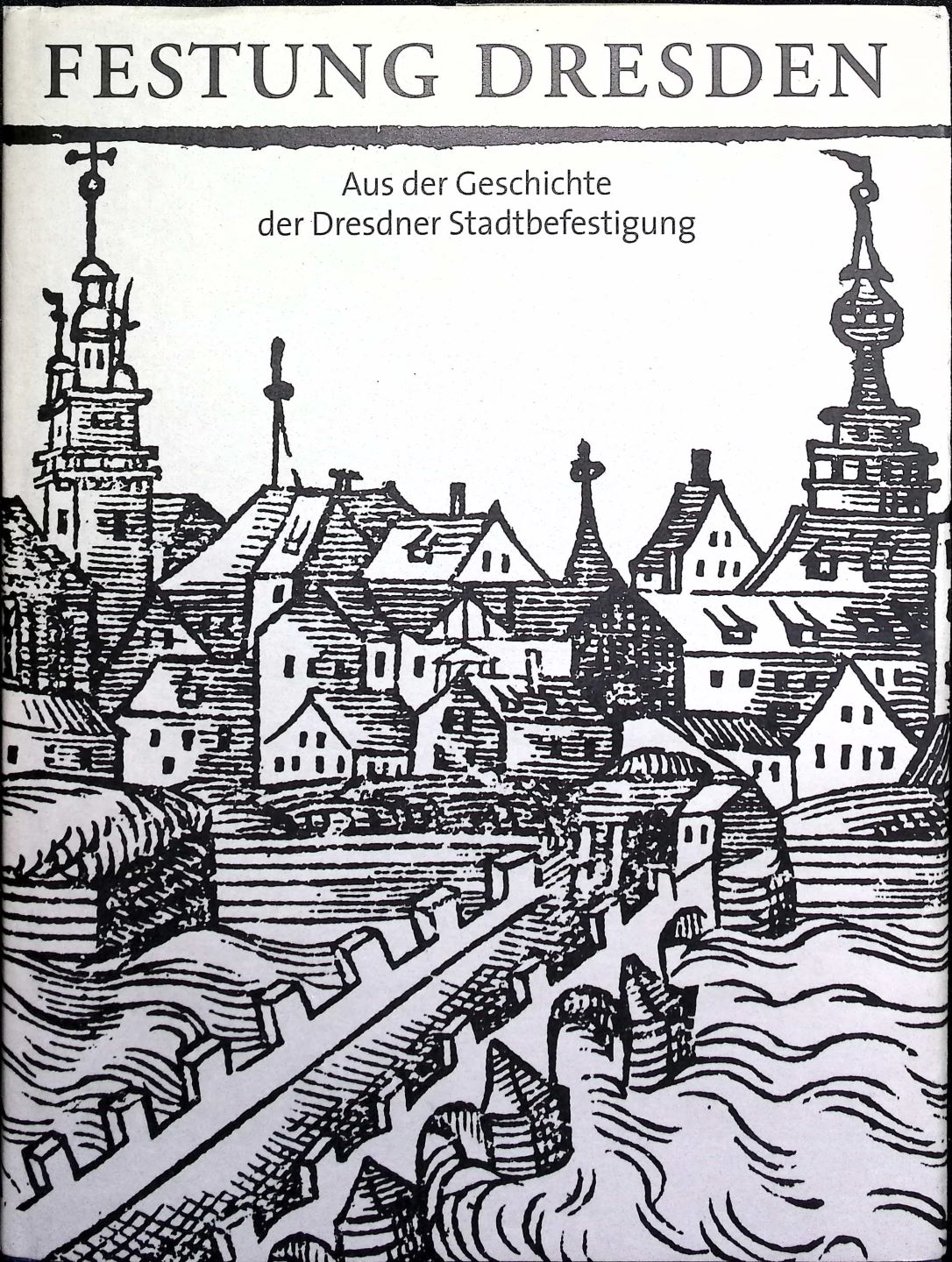

Im Zusammenhang damit erschienen ab 1991 viele Artikel zur Festungsgeschichte in Zeitungen und Zeitschriften. 1997 wurde das Buch „Festung Dresden“ von Dr. Eva Papke veröffentlicht. Das „große umfassende Werk über die Befestigungen Dresdens“ war endlich geschrieben worden.

Buch von Dr. Eva Papke

Buch von Dr. Eva Papke

Nach der Wiedervereinigung setzte im Stadtzentrum eine über mehrere Jahrzehnte andauernde Bautätigkeit ein. Bei jedem Projekt führte das Landesamt für Archäologie vor Beginn Ausgrabungen durch. An vielen Stellen wurden dabei Reste der Stadtbefestigung aus unterschiedlichen Bauphasen gefunden. Diese Spuren erläutert ein ausführlicher Artikel hier im Bereich „Kasemattengeist“.

Ausgrabung vor dem Gewandhaus 1995

Ausgrabung vor dem Gewandhaus 1995

Da nun die Festung wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt war, wurden Bezüge auf sie bewusst in die Gestaltung von Bauten und Freianlagen einbezogen. So ist der Verlauf der Festungsmauer am Dr.-Külz-Ring und am Postplatz an mehreren Stellen im Belag der Fußwege markiert. Die Spitze der Bastion Jupiter wurde schon 1992 durch Sandsteinblöcke markiert. An der Bastion Saturn weisen ein Brunnen, Steinmarkierungen im Boden und Grünflächen sowie eingelassene Plaketten auf Festungsmauer und Graben hin. Ein speziell gestalteter Spielplatz erinnert an die Bastion Merkur, wozu auch niedrige Mauern gehören, die die „Bastionsohren“ verdeutlichen sollen.

Heute können Interessierte unter der Venusbastion in der „Festung Xperiance“ der staatlichen Schlösser Burgen und Gärten eine emotionale Reise durch die Festungsgeschichte unternehmen und sich an bestimmten Tagen in der Piatta Forma Details zur Festung, ihrem Bau und ihrer Funktion von unseren Mitgliedern erläutern lassen. --- Führungen